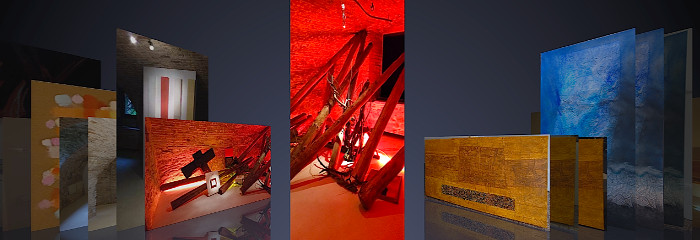

Anna Maria Trevisan, Le donne al sepolcro, 2023, olio su tela, Vicenza, Chiesa di S. Maria di Casale, 100×150.

L’arte

Annamaria Trevisan ha realizzato tre importanti opere per chiesa di Santa Maria Assunta di Casale (Vicenza). Esse rappresentano un percorso che va ad integrarsi alle tele più antiche, ma soprattutto invitano ad un percorso iconologico “al femminile”: dal mistero della Preparazione (il quadro della Visitazione) al compimento (l’opera qui raffigurata che presenta la scena delle donne al sepolcro). Qui il mistero della resurrezione è testimoniato da tre donne che vissero in diversa maniera lo stupore del mattino di Pasqua. Non è casuale che una donna-artista abbia riletto i racconti evangelici e ce li proponga con un particolare sapore. I racconti pittorici aiutano a superare lo spazio conchiuso di un’architettura ecclesiastica aiutandoci a percepire uno spazio “altro”: lo spazio di libertà della rivelazione cristiana, quel mistero che “dis-vela” perché guida alla conoscenza e che “ri-vela” in quanto nasconde nuovamente, a motivo dell’eccedenza dell’amore divino che si manifesta e insieme supera ogni definizione. Questo messaggio pasquale non ha bisogno di artifici o di complesse elaborazioni ma si affida a rapide felici pennellate che vanno a tessere le immagini in sovrapposizione o che chiamano le forme alla luce. L’energia del monocromo si avvale di pochi colori (il bianco, il rosato, il bruno e qualche riflesso d’azzurro), per sollevare lo spirito e invitarlo con delicatezza a partecipare al mondo di Dio che viene incontro all’uomo e celebra i tempi di salvezza. Grazie a questi “gesti pittorici” l’artista mette in contatto il visuale con lo spirituale, e gli eventi narrati guidano a quel progetto di comunione di vita che Dio vuole costruire ogni giorno con l’umanità che si apre a Lui. Il racconto pasquale si affida all’immediatezza di sguardi e gesti femminili, come ad una fonte sorgiva fresca e primigenia, e ogni gesto esprime simbolicamente l’irrompere della vita che prima s’intuisce e che poi gradualmente risplende. Non si tratta qui della “leggerezza dell’essere”, ma della lieta manifestazione della Gloria. Nel messaggio dell’angelo nunziante, la forza divina – al di là della morte, dei luoghi di morte, delle esperienze mortali – muove ogni pensiero ed ogni passo all’incontro con il Cristo Risorto “per noi”. Il giorno di Pasqua è proposto come un pellegrinaggio, talvolta una corsa, per un’esistenza illuminata ed illuminante. In questo itinerario giubilare possiamo assaporare il senso profondo e l’anima antica del bambino: «S’è riempito di luci il mio cuore di seta, di campane perdute,

di gigli e di api, e me ne andrò tanto lontano, più in là di quei monti, più in là dei mari, accanto alle stelle, per chiedere a Cristo Signore che mi ridoni la mia anima antica di bambino» (G.Lorca). Fra mille oscurità tutta la storia anela alla bellezza divina: lo stupore, la meraviglia, il senso eucaristico della vita.

Intro

Che cos’è che fa correre l’apostolo Giovanni al sepolcro? Egli ha vissuto per intero il dramma della Pasqua, essendo molto vicino al suo maestro. Ci sembra perciò inammissibile un’affermazione del genere: “Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura”. Eppure era proprio così: non meravigliamoci allora di constatare l’ignoranza attuale, per molti versi simile. Il mondo di Dio, i progetti di Dio sono così diversi che ancor oggi succede che anche chi è più vicino a Dio non capisca e si stupisca degli avvenimenti.

“Vide e credette”. Bastava un sepolcro vuoto perché tutto si risolvesse? Credo che non fu così facile. Anche nel momento delle sofferenze più dure, Giovanni rimane vicino al suo maestro. La ragione non comprende, ma l’amore aiuta il cuore ad aprirsi e a vedere. È l’intuizione dell’amore che permette a Giovanni di vedere e di credere prima di tutti gli altri. La gioia di Pasqua matura solo sul terreno di un amore fedele. Un’amicizia che niente e nessuno potrebbe spezzare. È possibile? Io credo che la vita ci abbia insegnato che soltanto Dio può procurarci ciò. È la testimonianza che ci danno tutti i gulag dell’Europa dell’Est e che riecheggia nella gioia pasquale alla fine del nostro millennio.

Il vangelo

Gv 20,1-9 Egli doveva risuscitare dai morti.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.

Le parole

La narrazione evangelica del mattino di Pasqua presenta tre persone che, in modo diverso, cercano il Signore: Maria di Magdala, Simon Pietro e il discepolo, “quello che Gesù amava”. Tutti corrono. Come se l’evento imprimesse velocità.

Correre. Maria di Magdala quando vede la pietra ormai tolta (e quale pietra!): corre. Simon Pietro e l’altro…corrono. Forse perché più giovane, forse perché più atletico o perché la spinta interiore era più forte, l’altro corre più veloce. Giunge per primo. Si china perché l’apertura del sepolcro è bassa, guarda e vede i teli afflosciati. Gesù però non c’è, meglio: il cadavere non c’è. Non entra. Blocca la sua corsa frenetica e attende.

Pietro arriva ma entra subito. Scruta il piccolo antro e i pochi oggetti: i teli e il sudario. Finalmente anche l’altro, pur giunto per primo (quindi non è un altro ma lo stesso, che aveva corso più velocemente), aveva atteso: ora entra pure lui. Anch’egli scruta e guarda. Lo sguardo posato all’interno dell’antro e il vuoto lasciato muovono all’atto di fede.

Dal vedere al credere. Solo di lui è specificato che credette mentre di Pietro nulla è riferito. Il verbo però poco dopo sarà coniugato al plurale: non avevano… Che cosa passa nei loro spiriti? Rivivono le esperienze della convivenza e della condivisione con Gesù? Riaffiorano le sue parole e i suoi gesti? Non è detto che si slancino in una corsa trafelata a denunciare la scomparsa del cadavere. Non cercano i soldati. Non cercano i capi. Guardano fuori di loro e vedono dentro di loro. La fede zampilla.

Comprendere. “Non avevano ancora compreso la Scrittura”… i discepoli erano rimasti immobilizzati, fossilizzati da un ascolto che non aveva intaccato lo sguardo per comprendere la novità che ormai aveva fatto irruzione nella storia. Quante volte nel corso delle preghiere e delle celebrazioni delle feste ebraiche erano incappati nella frase “egli doveva risorgere dai morti”. Neppure le parole di Gesù avevano illuminato il loro cuore: i due che pur correvano, erano lenti nella fede. Gli anni trascorsi con Lui, il suo tornare e ritornare sull’annuncio… dopo la grande prova egli solo avrebbe parlato ai loro cuori, perchè una volta illuminati guardassero con occhi nuovi.

La teologia (H.U. von Balthasar)

At 10, 34. 37-43; 1 Cor5, 6-8; Gv20, 1-9

Chiesa degli uomini, Chiesa delle donne.

I due discepoli, Pietro – il ministero ecclesiale – e Giovanni – l’amore ecclesiale – vengono mossi da Maria di Magdala, che per prima ha visto la tomba aperta. I due discepoli corrono «insieme» si legge, e tuttavia non insieme, perché l’amore è più rapido e meno affaticato del ministero che deve occuparsi di molte cose. Ma l’amore lascia entrare per primo il ministero per l’esame, e finalmente Pietro vede il sudario avvolto e giudica che là non c’era stato nessun furto. Ciò basta per lasciar entrare l’amore, il quale «vede e crede», non propriamente alla risurrezione, ma alla giustezza di tutto ciò che è avvenuto con Gesù. Fino a qui arrivano i due rappresentanti simbolici della Chiesa: tutte le cose sono a posto, la fede in Gesù è giustificata nonostante tutto l’imperscrutabile della situazione.

Quanto alla fede nella risurrezione, essa avviene dapprima per mezzo di una donna, che non «va a casa», ma con ostinazione va cercando sul posto dove è scomparso il morto. Il posto vuoto diventa luminoso: misurato dai due angeli dalla parte del capo e dei piedi. Ma il vuoto luminoso non è sufficiente per l’amore della Chiesa (qui la donna assolta sta per la donna semplicemente, per Maria la madre: essa deve avere l’unicamente amato). Ella lo riceve nella chiamata di Gesù: Maria! In tal modo tutto è pieno oltre l’orlo, il cadavere che si cerca è l’eternamente Vivente. Ma non è da toccare perché è in via verso il Padre: la terra non deve trattenerlo, ma dire sì, come per la sua incarnazione, così ora per il suo ritorno al Padre. Questo sì diventa la felicità della missione ai fratelli: dare è cosa più beata che tenere per sé. La Chiesa è nel suo profondo più profondo donna, come donna essa abbraccia sia il ministero ecclesiale, sia l’amore ecclesiale, i quali si appartengono. «La donna abbraccerà l’uomo» (Ger 31,22).

2. Il ministero annuncia. Pietro nella prima lettura predica su tutta l’attività di Gesù; lo può fare in questa maniera superiore e vittoriosa solo a partire dall’evento della risurrezione. Questa getta la luce decisiva su quanto è passato: mediante il battesimo Gesù, rivestito di Spirito Santo e della forza di Dio, è diventato benefattore e salvatore per tutti, la passione appare quasi come un intermezzo per la cosa più importante: la testimonianza della risurrezione; poiché testimonianza deve essere, dato che l’apparire del Glorificato non doveva essere uno spettacolo per «tutto il popolo», ma un incarico ai «testimoni predestinati» ad «annunciare al popolo» l’evento, il che sfocia in due cose: per i credenti il Signore è «la remissione dei peccati», per tutti sarà «il giudice istituito da Dio». La predica del Papa è quintessenza di lieto annunzio e sintesi di insegnamento ministeriale.

3. L’apostolo spiega. Paolo nella seconda lettura trae la conclusione per la vita cristiana. Il morire e il risorgere di Cristo, due cose entrambe avveratesi per noi, ci hanno realmente riferiti a lui: «Voi siete morti», «voi siete risuscitati con Cristo». Dal momento che tutto ha la sua consistenza in lui (Col 1,17), tutto attua il suo movimento con lui. Ma come l’essere di Cristo era determinato mediante la sua obbedienza al Padre, così anche il nostro essere è indivisibile dal nostro dovere. Così anche il nostro essere e che la nostra vita sono nascoste con Cristo in Dio, rapite via dal mondo e quindi non visibili; solo quando «Cristo, nostra vita, diventa manifesto», la nostra verità nascosta può venire in luce. Dato che il nostro essere è anche il nostro dovere e impegna la volontà a noi donata, dobbiamo orientare la nostra mira verso le cose celesti; anche se abbiamo da compiere cose terrene, non possiamo restare appesi ad esse, ma dobbiamo con la nostra intenzione mirare verso ciò che non solo dopo la morte, ma già ora è la nostra più profonda verità. Nel dono della Pasqua si trova l’esigenza della Pasqua. E anche questa è un puro dono.

Esegesi (Bruno Maggioni)

Le tre letture proposte dalla liturgia della domenica di Pasqua Ci offrono:

un annuncio missionario (At 10,34a.37-43), un’esortazione morale (Col 3,1 4), un racconto (Gv 20,1-9).

La lettura tratta dagli Atti degli Apostoli evidenzia il contrasto fra il giudizio di Dio da una parte e il giudizio degli uomini dall’altra. Gli uomini hanno condannato Gesù, appendendolo alla croce, ritenendolo un falso messia; Dio invece lo ha riconosciuto e lo ha fatto risorgere. La via che Gesù ha percorso pare agli uomini inconcludente, mentre agli occhi di Dio è l’unica via che vince la morte e il peccato. Un appello alla conversione e a capovolgere i criteri umani di giudizio.

Nel passo della lettera ai Colossesi, Paolo indica le conseguenze pratiche che la comunità cristiana deve trarre dalla risurrezione. L’apostolo si rivolge loro come alla comunità nuova, chiamata a essere nel mondo il segno della risurrezione e della sua forza di rinnovamento; per tale ragione non devono più tollerare al loro interno il peccato e la logica del mondo vecchio che Gesù ha giudicato decaduto, altrimenti non saranno più la comunità pasquale: non più dunque l’egoismo, la contrapposizione e la menzogna, ma la sincerità, la verità e l amore.

Il Vangelo pone le basi al discorso sulla risurrezione. Gesù e veramente risorto: non un’illusione, non un mito, ma un evento storico, obiettivo, constatato.

Oltre a questi spunti, già molto ricchi di significato, Si può sottolineare un tema centrale dell’evento pasquale nella risurrezione del Signore l’uomo ritrova la sua verità. La Pasqua è la chiave del mistero della vita, se non la si comprende, la vita smarrisce il suo senso e resta un enigma. È la risurrezione che permette di fare della nostra vita, in apparenza segnata dalla vanità e dal peccato, una lettura diversa. Molte sono le esperienze che possono indurre l’uomo a perdere il senso dell’esistenza e a smarrirsi. L’esperienza, ad esempio, di una vita che promette e non mantiene, irrimediabilmente condannata alla morte. È l’esperienza della “vanità”, che il libro di Qoèlet ha analizzato con molto rigore: l’uomo è di fronte alla sapienza e alla stoltezza, e comprende molto bene che la prima è superiore alla seconda, tuttavia deve prendere atto che spesso la saggezza è vinta dalla stupidità. La vita afferma, da una parte, una netta gerarchia di valori che poi, dall’altra, sembra purtroppo non rispettarla.

L’uomo ha sete del definitivo, ma deve poi limitarsi a ciò che è relativo. Desidera ciò che è certo e sicuro, ma deve accontentarsi dell’incerto e del provvisorio. Il suo desiderio è aperto, infinito, mentre la realtà dell’esistenza è quella che è, inferiore. Ecco la domanda che non si può eludere: perché l’uomo è costruito così, squilibrato, con una esigenza di globalità e di durata che resta insoddisfatta?

Accanto all’esperienza della vanità, si pone quella del peccato, che a sua volta sembra condurre al non senso: lo sforzo di liberazione e di redenzione che l’uomo compie sembra destinato irrimediabilmente alla sconfitta. Il peccato appare come il vero dominatore. La parola di Dio, l’amore, i veri valori sono troppo spesso perdenti, combattuti o lasciati nell’indifferenza: le parole degli uomini sembrano più efficaci della parola di Dio, gli idoli più affascinanti del vero Dio, e alla fine il peccato sembra annullare ogni sforzo di liberazione. Il mondo nuovo sembra una chimera e invece di avvicinarsi pare allontanarsi, la storia continua a essere in mano ai potenti e ai prepotenti, come direbbe il Nuovo Testamento in mano «al principe delle tenebre». Queste riflessioni ci portano ai piedi della croce cioè al momento in cui l’amore sembra sconfitto dal peccato, la verità dalla menzogna, la vita dalla morte, la promessa di Dio dal suo apparente abbandono. Ma alla croce segue la risurrezione, e con la risurrezione cambia tutto: diventa possibile una diversa lettura e le contraddizioni dell’esistenza acquistano un altro significato. La fatica di vivere non appare più come un affannarsi inconcludente. La risurrezione di Gesù mostra infatti che il muro della vanità si è infranto. La salvezza dell’uomo e del mondo sono saldamente nelle mani dell’amore di Dio apparso sulla croce in tutto il suo splendore : il peccato si ostina a distruggere la liberazione dell’uomo, ma I’amore di Dio e la sua fedeltà sono più forti dello stesso peccato. Naturalmente, non ogni vita infrange il muro della vanità, ma solo quella che ripercorre il passaggio aperto da Gesù: la via dell’amore, della dedizione e dell’obbedienza a Dio. La via dell’egoismo, della menzogna e dell’idolatria non vincono il muro della morte ma vanno incontro, come dice il libro dell’Apocalisse, alla seconda morte.

In sintesi, nella Pasqua del Signore l’uomo trova la sua verità. L’uomo che si apre alla fede nella risurrezione, vive la gioia di un’esistenza che ha trovato finalmente il suo fondamento e la sua ragione: un’esistenza che continua a essere faticosa, segnata dalla contraddizione e dalle smentite, ma che nel contempo è consapevole di essere vittoriosa sulla morte e sul peccato, perché fondata sulla fedeltà dell’amore di Dio.

I Padri

1. La Passione e la Risurrezione di Cristo sono per noi sacramento di vita nuova

La Passione e la Risurrezione del Signore ci mostrano due vite: una che noi sperimentiamo, l`altra che desideriamo. Potente è infatti chi per darci quella, si è degnato di assumere questa. E questo ci dice in verità quanto egli ci ama, ed ha voluto avere in comune con noi i nostri mali. Noi siamo nati, ed anch`egli è nato: perché siamo destinati alla morte, egli è morto. In questa nostra vita due cose conoscevamo: l`inizio e la fine, il nascere e il morire: nascendo per avviarci alle tribolazioni, morendo per emigrare verso cose incerte: sol questo abbonda nella nostra contrada. La nostra regione è la terra; la regione degli angeli è il cielo. Venne dunque nostro Signore a questa regione da un`altra regione: venne alla regione di morte dalla regione della vita: alla regione del dolore, dalla regione della beatitudine. Venne portandoci i suoi beni, e sostenne pazientemente i nostri mali. Portava i suoi beni di nascosto, sopportava i nostri mali apertamente; appariva l`uomo, si nascondeva Dio; appariva la debolezza, si nascondeva la maestà; appariva la carne, si nascondeva il Verbo. Soffriva la carne: e dove era il Verbo quando la carne soffriva? Il Verbo non taceva, perché ci insegnava la pazienza. Ecco Cristo Signore è risorto il terzo giorno: dov`è il dileggio dei Giudei? Dov`è il dileggio dei convenuti e degli insipienti principi dei Giudei, di quelli che uccisero il Medico? Ricordate, o carissimi, le cose che avete udito, allorché si leggeva la Passione: “Se è figlio di Dio, discenda dalla croce e gli crederemo; se è figlio di Dio lo salvi lui” (Mt 27,40.42; Mt 27,43). Egli ascoltava queste cose, e taceva; pregava per coloro che dicevano tali cose, e non manifestava se stesso. In altro Vangelo sta scritto persino che esclamò per essi e disse: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” (Lc 23,34). Colà egli vedeva coloro che sarebbero stati suoi in futuro, vedeva coloro che avrebbero creduto in lui di continuo, ad essi voleva perdonare. Il nostro Capo pendeva dalla croce, ma conosceva le sue membra sulla terra.

Quando verrà letto il libro degli “Atti degli Apostoli”, lí già avete sentito come coloro che si trovarono presenti rimasero ammirati che gli apostoli e quelli che stavano con loro parlassero le lingue di tutte le genti, senza che le avessero apprese, sotto l`ispirazione e per l`insegnamento dello Spirito Santo che avevano ricevuto, e come ad essi stupefatti del miracolo abbia parlato l`apostolo Pietro, ed abbia esposto ad essi che per ignoranza fecero questo male, cioè l`aver ucciso il Signore; ma Dio compí il suo disegno, affinché per tutto il mondo fosse versato il sangue innocente, e fossero cancellati i peccati di tutti i credenti: è morto infatti colui nel quale non poteva essere trovato peccato. La cauzione dei nostri peccati veniva custodita, il diavolo tratteneva presso di sé la sentenza contro di noi; possedeva coloro che aveva ingannato, aveva potere su coloro che aveva vinto. Tutti eravamo debitori, dal momento che tutti nasciamo con un debito ereditario: è stato effuso sangue senza peccato, ed è stata cancellata la cauzione del peccato. Coloro dunque che avevano creduto alle parole di Pietro, secondo gli “Atti degli Apostoli”, dissero rattristati: “Che dobbiamo fare, fratelli? Ditecelo” (At 2,37). Disperavano infatti che un cosí grande delitto potesse essere perdonato. E fu risposto loro: “Pentitevi, e ognuno di voi si faccia battezzare nel nome del Signore Nostro Gesú Cristo, e saranno rimessi i vostri peccati” (At 2,38). Quali peccati? Tutti. Come, tutti? Il che è cosa tanto piú grande, poiché avete ucciso Cristo. Cosa potevate compiere in effetti di piú scellerato che l`uccidere il vostro Creatore per voi creato? C`è qualcosa di piú grave che possa fare un malato dell`uccidere il proprio medico? E tuttavia – vien detto loro -, anche questo è perdonato: tutto è perdonato. Vi siete abbandonati alla ferocia, avete effuso il sangue innocente: credete, e bevete ciò che avete effuso. C`erano dunque di quelli che, in preda a disperazione, dissero: “Diteci, fratelli, cosa dobbiamo fare?” E si sentirono rispondere che i credenti in colui che avevano ucciso possono ricevere il perdono di tanto delitto. Erano là presenti, egli li vedeva: vide dinanzi alla sua croce quegli stessi che aveva previsto prima della costituzione del mondo. E per loro disse: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Quelli uccidevano il Medico: il Medico faceva con il proprio sangue un medicamento per gli uccisori. Grande misericordia e gloria: cosa mai non sarà loro rimesso, se viene rimesso ad essi persino il fatto di avere ucciso Cristo?

Perciò, carissimi, nessuno deve dubitare che nel lavacro della rigenerazione vengono perdonati proprio tutti i peccati, per minimi o massimi che siano: questo ne è infatti grande esempio e documento. Nessun peccato è piú grave dell`uccidere Cristo: quando persino questo viene perdonato, cosa resta di non perdonato nel credente battezzato?

Ma consideriamo, carissimi, la Risurrezione di Cristo: infatti, come la sua Passione ha significato la nostra vita vecchia, cosí la sua Risurrezione è sacramento di vita nuova. Perciò l`Apostolo dice: “Siamo stati sepolti con lui per il Battesimo nella morte, e come Cristo è risuscitato dai morti, così anche noi camminiamo in novità di vita” (Rm 6,4).

Hai creduto, sei stato battezzato: la vecchia vita è morta, uccisa nella croce, sepolta nel Battesimo. E` stata sepolta la vecchia nella quale hai vissuto: risorga la nuova. Vivi bene: vivi, sí, che tu viva, affinché quando sarai morto, tu non muoia.

Considerate, carissimi, quel che disse il Signore nel Vangelo all`uomo che aveva curato: “Ecco, sei stato risanato; non peccare piú, perché non ti accada di peggio” (Gv 5,14). Noi eravamo prigionieri di tale sentenza, ridotti in grande angustia: eppure la sua misericordia non venne mai meno. Assegnò una preghiera ai battezzati, dal momento che quaggiú non si vive esenti da peccato, affinché quotidianamente potessimo dire: Rimetti a noi i nostri debiti (Mt 6,12). Son debiti: quella generale cauzione, ed anche noi che non cessiamo di diventare debitori. Diciamo donde a noi quotidianamente si perdonano; ma non per questo dobbiamo riposare pressoché sicuri in turpitudini, in scelleratezze e in crimini. I peccati non debbono essere nostri amici: li abbiamo rigettati, li abbiamo in odio: non torniamo a mo` di cani al nostro vomito. E se ci sorprendono, sorprendano i non volenti, non gli amatori o i vogliosi ad ogni costo: chi infatti ha voluto coltivare amicizia con i peccati, diverrà nemico di colui che, senza peccato alcuno, venne a cancellare i peccati.

Fratelli miei, considerate quel che dico: chi ama la malattia è nemico del medico. Se stai male nel corpo, e viene da te il medico in veste professionale, dimmi cosa, venendo da te, egli vuole: cosa mai, se non risanarti? Se dunque egli deve essere tuo amico, è necessario che si dimostri nemico della febbre: infatti, se amasse la tua febbre, non amerebbe te. Odia quindi la tua febbre; contro di lei entrò nella tua casa, contro di lei salí in camera tua, contro di lei si accostò al tuo letto, contro di lei tastò il tuo polso, contro di lei ti prescrisse una ricetta, contro di lei compose ed applicò un medicamento: tutto contro di lei, tutto per te. Se dunque egli è tutto contro la febbre, tutto per te, tu, amando la febbre, sei il solo ad essere contro te stesso.

Mi risponderai, lo so, mi risponderai dicendo: Chi è che vuol bene alla febbre? Lo so anch`io, il malato non ama la febbre, però ama ciò che la febbre pretende. Cos`è che disse il medico, allorché venne da te armato della sua arte contro la febbre? Ti disse, se non sbaglio: Non bere bevande fredde. Non bere bevande fredde, ti sei sentito dire dal medico, nemico della tua febbre. Ma, appena il medico è uscito, la febbre ha detto: Bevi qualcosa di freddo. Quando la febbre ti disse questo, dovevi dire: Questa sete è la febbre. Un tacito discorso ti parla, fa inghiottire la sete, il bere dà ristoro: ricorda ciò che il medico disse, non bere. Però, mentre il medico è assente è presente la febbre! Cosa aveva detto il medico? Vuoi averla vinta su di lei? Non cederle. Se ti allei con il medico, sarete in due contro la febbre; se consenti alla febbre, il medico è vinto, ma il peggio è per il malato, non per il medico. Ma, ci mancherebbe altro che il Medico, Cristo, sia vinto in “coloro che egli ha prescelti e predestinati:” perché “quelli che ha chiamati, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati, li ha anche glorificati” (Rm 8,29.30). Si pieghino i vizi, si reprimano le libidini, il diavolo e i suoi angeli si contorcano nel livore. “Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?” (Rm 8,31).

Comincia dunque ad agire spiritualmente, vivendo bene ciò che Cristo mostra con la Risurrezione del suo corpo. Invero, non vogliate sperare in altro modo quella medesima cosa, ovvero, la medesima proprietà, la medesima verità, la identica incorruttibilità della carne: è il salario della fede, e il salario vien dato solo alla fine della giornata. Per ora, fatichiamo nella vigna, e aspettiamo la fine della giornata: chi ci ha condotti qui per lavorare, non ci ha infatti abbandonati, perché venissimo meno. Nutre l`operaio che lavora, colui che gli prepara il salario a fine giornata: di modo che il Signore nutre in questo mondo noi lavoratori, non solo con il cibo del ventre, ma anche con quello dello spirito. Se non nutrisse, io non parlerei; perché nutre con la parola, questo facciamo, noi che la predichiamo non ai vostri stomaci bensí alle vostre menti. Assetati ricevete banchettando lodate: perché mai reclamate, se alle vostre menti non perviene alcun alimento? Ma noi cosa siamo? Ministri suoi, suoi servi: infatti non la nostra, ma quella della sua dispensa proferiamo ed eroghiamo a voi. Di questo anche noi viviamo, perché siamo conservi. E cosa vi somministriamo: il pane di lui o uno stesso pane? Chiunque abbia portato un uomo come operaio nella sua vigna, può dare a questi il pane, non se stesso. Cristo invece dà se stesso ai propri operai: se medesimo conserva nel pane, se medesimo serba per mercede. E non diciamo: Se lo mangiamo in tal modo, alla fine cosa avremo? Noi mangiamo, ma egli non finisce: ristora gli affamati, ma egli non viene meno. Nutre cosí i lavoratori, per i quali conserva integra la mercede. Cosa infatti potremmo ricevere di meglio che lui stesso? Se avesse avuto qualcosa di meglio di se stesso, ce lo avrebbe dato: però niente è meglio di Dio, e Cristo è Dio. Ascolta: “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio; egli era in principio presso Dio” (Gv 1,1.2).

Chi può capire questo? Chi può coglierlo? Chi può intuirlo? Chi può contemplarlo? Chi può pensarlo in modo degno? Nessuno. “Il Verbo si è fatto carne, e ha posto la sua dimora in mezzo a noi” (Gv 1,14). A questo egli ti chiama, affinché tu lavori come operaio. “Il Verbo si è fatto carne”. Egli ti chiama: il Verbo sarà la tua lode, il Signore sarà la tua mercede.

(Agostino, Sermone Guelferb 9 per il sacro Triduo)