Arte e spiritualità è la sezione che raccoglie diversi contributi per la spiritualità dell’arte. Periodicamente verranno inseriti brevi saggi e relazioni dalle conferenze delle Associazioni Artisti, da testi significativi pubblicati o contributi tematici diversi prevenuti in redazione. La sezione accoglierà volentieri proposte e documenti che vorrete inviarci.

Francesco agli artisti: Diaconie della bellezza

«Abbiamo bisogno di voi per sognare un mondo diverso e bello, ” un modo diverso di stare al mondo”, che “genera speranza e sete di felicità”: in una realtà scossa da guerre e violenza, l’arte è importante per testimoniare il valore dell’armonia tra i popoli e con la natura.»

La dimensione spirituale

La seconda dimensione del servizio offerto dall’arte è quella che porta alla contemplazione, che sollecita ad una vita “orientata alla pienezza”. “La vostra vocazione è quella di aiutare gli artisti a creare un ponte tra cielo e terra. Volete risvegliare in loro la ricerca della verità, siano essi musicisti, poeti o cantanti, pittori, architetti o registi, scultori, attori o ballerini o altro ancora. Perché la bellezza ci invita a un modo diverso di stare al mondo”.

Il dialogo tra la Chiesa e gli artisti

La terza dimensione è evenemenziale”, vive di attività e di eventi per riannodare il dialogo tra la Chiesa e gli artisti attraverso incontri, spettacoli, concerti e rappresentazioni. È un modo per voi di rendere visibile la prossimità della Chiesa agli artisti entrando in dialogo con la loro cultura e la loro vita, che siano credenti o no.

Sostegno e dignità

La quarta dimensione è molto concreta. Papa Francesco la definisce residenziale. «E’ prendersi cura degli artisti la cui vita spesso è segnata da solitudine, depressione e sofferenza interiore. La vostra sfida è di far emergere la bellezza che è nascosta in lui o in lei, perché a sua volta diventi apostolo di questa bellezza che genera speranza e sete di felicità».

Cantori dell’armonia in un mondo lacerato

Il Papa indica il quinto tema riguardante l’umanità di oggi oppressa dall’angoscia a causa di guerre, violenze, divisioni, e esorta “ad essere cantori dell’armonia tra i popoli, cantori anche di questa armonia tra le culture e le religioni”. «La nostra umanità è scossa da violenze di ogni sorta, dalle guerre, dalle crisi sociali. In questo contesto, abbiamo bisogno di uomini e donne capaci di farci sognare un mondo diverso, un mondo bello. Fate sognare le persone, perché aspirino a una vita in pienezza!».

La bellezza della natura e la cura della Casa comune

Il Pontefice ricorda il sesto passo: oggi è necessario ricreare anche l’armonia tra l’uomo e l’ambiente, modificando i comportamenti, crescendo nella consapevolezza che tutto è interconnesso. Citando la Fratelli tutti il Papa afferma: «L’arte è un mezzo molto potente per trasmettere il messaggio della bellezza della natura. Infatti, “prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi cura di noi stessi. Ma abbiamo bisogno di costituirci in un ‘noi’ che abita la Casa comune».

La speranza rimette in cammino

“La cultura della bellezza – conclude il Papa – ci rimette sempre in movimento e ci permette di ricominciare nel cammino verso società più umane e più fraterne”.

Romano Guardini scriveva che «lo stato in cui si trova l’artista mentre crea è affine a quello del fanciullo e pure del veggente» (L’opera d’arte, Brescia 1998, 25). «l’opera d’arte apre uno spazio in cui l’uomo può entrare, in cui può respirare, muoversi e trattare le cose e gli uomini, fattisi aperti» (ivi, p. 35). È vero, quando si opera nell’arte i confini si allentano e i limiti dell’esperienza e della comprensione si dilatano. Tutto appare più aperto e disponibile. Allora si acquista la spontaneità del bambino che immagina e l’acutezza del veggente che coglie la realtà.

_________

Evoluzione dell’architettura sacra cristiana, dal 1920 ad oggi

Walter Zahner, teologo (abstract)

Nel tardo XIX secolo, la costruzione di chiese è dominata da un ampio storicismo. Contemporaneamente si sviluppa nell’Europa centrale il così detto “Movimento liturgico” promosso da monaci ed intellettuali che indagano le origini del Cristianesimo. L’opera “ Vom Geist der Liturgie”, pubblicata a Fri- burgo nel 1918 da Romano Guardini, teologo di origini italiane, e soprattutto la massi- ma da lui coniata “la chiesa si risveglia dall’anima”, potrebbero essere considerate una sorta di manifesto di questa corrente. In questo stesso periodo, nella chiesa protestante, la trasformazione architettonica è stata operata da Otto Bartning mentre in quella cristiana da Dominikus Böhm insieme a Martin Weber e Rudolf Schwarz. A partire da considerazioni legate al culto e da riflessioni liturgiche, gli architetti non si sono limi- tati a proporre modifiche nella disposizione spaziale ma vi hanno associato l’uso dei più recenti materiali da costruzione. Già a parti- re dal 1922, seppur con accezioni goticheggianti, i fratelli Auguste e Gustave Perret in- troducono nella chiesa parrocchiale di Notre Dame de la Consolation a Le Raincy il cemento armato e il vetro. Nel 1927, in S.Antonio, Karl Moser realizza il primo esempio significativo di chiesa nei paesi di lingua tedesca in calcestruzzo a vista. In questo caso, lo spazio, privo di pilastri, consente di focalizzare l’attenzione sugli avvenimenti che ruotano intorno all’altare. In Germania, esempio notevole di spazio liturgico ad aula unica, è la Chiesa del Corpus Domini di Ru- dolf Schwarz realizzata ad Aquisgrana (1930). L’uso del cemento armato fa appari- re le pareti esterne come esili membrane. Negli anni ’30 dello scorso secolo, nel tenta- tivo di sistematizzare la costruzione sacra, Schwarz distingue diverse forme aggregative tipiche della comunità, denominate “immagini archetipe” abbinandole a modelli: “sacra interiorità” (l’anello), una forma chiusa che consente l’aggregazione circolare dei fedeli intorno all’altare; “sacra partenza”, una disposizione a tre quarti di cerchio o a T; e anche “il viaggio sacro” (il percorso) una disposizione a colonne. Nel dopoguerra, in S.Laurenzio, nel quartiere di Gern a Monaco di Baviera (1955), Emil Steffan e Siegfried Östreicher prevedono una disposizione trasversale intorno all’altare ad isola alle cui spalle si chiude la curva dell’abside. Quasi un decennio prima del Concilio Vaticano II, i due architetti sono riusciti a creare uno spazio liturgico di assemblea dei fedeli non separando lo spazio dell’altare dallo spazio riservato ad essi. In maniera simile, senza compromessi, lavora nel 1956 Architektengruppe nella chiesa parrocchiale del Sacro Sangue del quartiere di Parsch a Salisburgo dove si colloca un altare centrale isolato. Negli stessi anni sorge Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp di Le Corbusier (1955), chiesa devozionale con stupefacenti qualità architettoniche, sebbene poco innovativa dal punto di vista liturgico. L’incremento nella costruzione di chiese dopo la seconda guerra mondiale è una conseguenza del disastro bellico e della migrazione delle popolazioni. Solo in Germania, negli anni ’70, furono ristrutturate o ricostruite circa 1000 chiese. Una simile situazione si verificava in quasi tutti gli altri paesi europei. All’inizio degli anni ’60, il Concilio Vaticano II, introduce un grande cambiamento: partendo dal presupposto che è la comunità a radunarsi intorno alla mensa del Signore, accostandosi all’altare, fulcro della cerimonia, si attua una politica di cambiamenti ai requisiti della chiesa. Da Casa di Dio, l’edificio diventa Casa della comunità. Nel rito protestante, il Programma Rummelsberger (1951) rappresenta per la costruzione delle chiese evangeliche un’importante cesura. Accanto alla preferenza di stili prescritta, diventa fondamentale “ispirarsi” alla celebrazione liturgica”. Negli anni ’80, il numero delle chiese costruite diminuisce repentinamente. Solo nello scorso decennio, sono tornati alla ribalta i progetti per gli edifici di culto e, recentemente, anche noti architetti si sono dedicati a questo tipo di architettura; anche se non sempre questa scelta ha comportato un alto livello qualitativo. La differenza tra chiese protestanti e cristiane è evidente sin dalle origini: mentre quella cattolica è poetica, artistica ed emozionale, quella protestante presenta caratteri più razionali ed astratti. Nell’architettura contemporanea, per contro, le differenze si è assottigliata: nelle chiese protestanti si moltiplicano le immagini artistiche e gli altari, quelle cattoliche, al contrario, stanno diventano più sobrie. A partire dagli anni ’60, sono sorte grandi chiese, risultato di grandi gesti di architetti che hanno inteso agire con segni chiari e forti. Il dialogo della chiesa con il mondo, ulteriore indicazione emersa dal Concilio Vaticano II, conserva per la chiesa cattolica una storia propria. Peter Zumthor ha progettato la Cappella di Sogn Benedtg presso Somvix (1988); costruita completamente in legno, la cappella presenta requisiti tipologici propri e ricorda allo stesso tempo le cappelle storiche del 1920 e del 1930. Invece di attingere dagli sviluppi delle tradizioni conciliari, le chiese possono anche assumere caratteri sperimentali. Esempi degni di nota sono la già citata Chiesa di S.Laurenzio a Monaco di Baviera e la così detta Cappella Rothko progettata a Houston in Texas (1971) che, insieme ai capolavori di Marc Rothko, appartiene agli spazi religiosi di maggior effetto. Provocatorie sono le scelte dell’architetto austriaco Ottokar Uhl che, dopo 10 anni di intensa progettazione, ha realizzato la chiesa di S.Giuda Taddeo nel quartiere di Neureut a Karlsruhe (1980-1898) approfondendo il concetto di pianta aperta e di uno spazio per la comunità disposto trasversalmente intorno ad una pedana centrale a forma di T. La proposta di modificare l’immagine spaziale in relazione alla celebrazione liturgica raramente è stata applicata, nonostante questa possibilità offrisse opportunità di adattamento alle varie forme aggregative della comunità. Dall’assemblea dei fedeli sono risultate sempre nuove forme di liturgia. Circa le differenti situazioni comunicative sono pensabili diverse configurazioni spaziali: all’appello di Dio, gli uomini rispondono con lode e gloria, con preghiere o canti. Nasce una nuova relazione tra Dio e l’uomo. Come in passato, anche gli esempi odierni mostrano che alcune architetture assolvono il compito di esprimere un insieme di significati predefiniti; accanto a queste, altre sono pensate e progettate in relazione al senso della cerimonia. Anche l’immagine archetipa di Rudolf Schwarz riemerge continuamente, come nella chiesa del Sacro Cuore, che si attiene fedelmente al bando di concorso e che è stata realizzata a Monaco di Baviera nel 2000 da Allmann Sattler e Wappner; la chiesa di Cristo Speranza del Mondo a Vienna simboleggia la via, l’ultimo anello da cui partono le nuove vie dell’architettura di culto contemporanea e pone una nuova questione: Che cos’è oggi l’Unico? Tre sono le parole chiave –spazio, luce e liturgia. La forma dello spazio caratterizza ogni architettura, specialmente se parliamo di edifici di culto. L’immensità caratterizza lo spazio della cattedrale di San Giovanni Rotondo, dove i presupposti erano la disponibilità di 5000-6000 posti all’interno e di ulteriori 20.000 sul sagrato. La chiesa di S.Francesco nel quartiere di Burgweintingen a Regensburg realizzata nel 2004 dagli architetti König ha una pianta ellittica con due ampie rientranze che creano negli interni della chiesa, privi di aperture, un’atmosfera di grande impatto. La copertura, una membrana in teflon trasparente, rappresenta accanto all’illuminazione indiretta, la principale fonte d’illuminazione. Benché gli architetti cerchino di ovviare ad un passaggio centrale e ad una definita disposizione volumetrica attraverso il fonte battesimale e relative pan- che poste lateralmente rispetto all’altare, rimane dominante la sensazione di un cammino guidato verso l’altare. Le cattedrali medievali hanno evidenziato molto chiara- mente il significato della luce nell’architettura; anche nelle chiese contemporanee si in- tegrano luce naturale e luce artificiale a fini rappresentativi. Il particolare effetto della relazione con la luce caratterizza anche la Cappella di S.Ignazio di Steven Holl presso l’Università gesuita di Seattle (1997). L’architetto associa aree di luce diverse ad ogni spazio della celebrazione: il nartece è illuminato da luce naturale, lo spazio per il tabernacolo da luce indiretta per mezzo di una parete colorata. Di notte, le cupole si illuminano di luce colorata, e durante il giorno, i tagli precisi ricavati nelle pareti e lo sfondato della porta offrono grazie ai loro cromatismi uno spettacolo di grande effetto. Anche quando la scelta dei colori sembra assumere intense accezioni simboliche, l’architettu- ra della luce di Holl ricorda Ronchamp. Nella chiesa evangelico-luterana di S.Giovanni di Gerhard Grellmann, Rainer Kriebel, Christian Teichmann a Bad Bocklet (2002) chiari sono i riferimenti allo spazio sacro protestante. La luce irrompe nell’area antistante l’aula liturgica, dall’alto e lateralmente. Lo spazio interno, privo di drammaticità, è caratterizzato dall’altare e dalle forme plastiche del fon- te battesimale ideati da Werner Mally. Lo stesso artista ha allestito nel 2001 anche la stanza del silenzio e della preghiera nel- l’ospedale comunale di Harlaching a Monaco di Baviera. La cappella evangelica, oggi conosciuta come “spazio della notte e del giorno”, era originariamente un deposito privo di finestre, ed è stata trasformata grazie a due finestre a nastro che si incrociano illuminando in modo suggestivo una porzione del volume. Il resto dello spazio in blu assume di conseguenza un aspetto più scuro. L’allestimento minimalista è bilanciato dall’effetto scultoreo dell’altare ligneo. Negli anni seguenti il Concilio Vaticano II ha preso forma l’idea di allestire l’altare come punto centrale dello spazio, intorno al quale i fedeli possono raccogliersi. Ne è un esempio il centro parrocchiale “zum guten Girten” realizzato nel quartiere di Nieder-Erlenbach da Günter Pfeifer a Francoforte (2001). In una pianta rettangolare trasversale, intorno all’isola dell’altare sopraelevata da una pedana, si raduna la comunità distribuita su tre lati. Alle spalle della cattedra si trova una croce di luce. Il flusso luminoso è regolato da un semplice sistema a lamelle in legno inclinate. Il fonte battesimale e il tabernacolo collocati negli spazi d’angolo ricavati ai lati dell’altare sono sottolineati dalla direzione della luce; nel caso del tabernacolo, in particolare, la luce penetra direttamente dall’alto. Nella ricerca di spazi a misura, la liturgia cattolica è stata vivacemente discussa negli anni passati come soluzione comunitaria. Alla base ci sarebbe l’idea conciliare per cui la cerimonia dell’Eucarestia e della Parola sono due momenti di pari importanza nella celebrazione eucaristica. Di conseguenza, a livello spaziale, all’altare e all’ambone è attribuita la medesima importanza e, spesso, si trovano su un unico asse, magari centrale. Il centro vuoto definisce uno spazio d’attesa libero per consentire nuove esperienze. Gli architetti Bruno Braun di Düsseldorf e l’artista Klaus Simon Krefeld, operano la ristrutturazione della chiesa di S. Maria ad Ahrensburg (2001) risalente agli anni ’50, creando uno spazio liturgico che si specchia intorno all’asse mediano disposto trasversalmente. Il fonte battesimale, la cattedra del sacerdote, l’ambone e l’altare e una nuova finestra costituiscono un asse centrale che ripartisce lo spazio della chiesa. La comunità si distribuisce lungo i due lati del nuovo centro. La mensa della parola e la mensa del pane costituiscono il fulcro dello spazio liturgico di nuova concezione. Anche il progetto di S.Francesco a Wels mostra un altare in posizione centrale rispetto all’assemblea dei credenti e un ambone. Max Luger e Franz Maul hanno iniziato con la costruzione della chiesa e della parrocchia in seguito all’incarico assegnato dopo il concorso del novembre 2003. Il progetto prevede come involucro esterno una facciata in elementi fotovoltaici. Al tema della ridestinazione sono stati dedicati diversi simposi, dibattiti e pubblicazioni. La chiesa evangelica di Brandenburgo e l’Istituto evangelico per la costruzione di chiese e per l’arte ecclesiastica del passato a Marburg si sono posti molto seriamente la questione. Nel frattempo, anche nel mondo cattolico c’è stata una presa di posizione. Nella chiesa della Nascita di Maria, costruita nel 1895, la ristrutturazione ad opera dell’artista Leo Zogmayer nel 1999, si è incentrata in particolare sulla trasformazione degli interni chiari e luminosi. Anche se costruire chiese dovrebbe essere abbastanza raro in futuro, realizzare spazi per l’esperienza trascendentale rimane un compito affascinante (…)

SPAZIALITA’ LITURGICA E POSSIBILI NUOVI ORIENTAMENTI PROGETTUALI

(abstract dall’ introduzione alla tesi di laurea di Luigi Bartolomei 2008 Università di Bologna)

E’ a tutti evidente l’attuale crisi dell’Architettura per il culto.

A meno di mezzo secolo dalla conclusione del Concilio Vaticano Secondo, si deve constatare che le positive spinte di rinnovamento e sperimentazione che lo hanno aperto si sono esaurite e consumate in una proliferazione di tentativi, sperimentazioni, architetture di un’originalità stravagante o di riconoscibile firma, di fanciullesche incertezze, o, al contrario, di riesumazioni archeologiche di passati remoti, quando non addirittura di un più recente eclettismo di matrice ottocentesca.

Non vi è insomma necessità di alcuna competenza in ambito estetico od architettonico per percepire il disagio che l’architettura contemporanea esprime davanti al tema del religioso, specie quando codificato nelle forme religiose tradizionali. (…)

La locuzione “spazio sacro”, lungi dall’intersecare un insieme definito enumerabile di casi di studio, propaga la ricerca continuamente oltre, continuamente ad altro, in una moltitudine di luoghi e spazi che l’assenza di una sacralità condivisa dilata secondo le molteplici direttrici di ogni particolare soggettivismo.

Gli edifici della chiesa cattolica, in meno di un secolo, da centri di rappresentatività collettiva e motori di identità urbana, sono divenuti poli tra gli altri, in una più vasta rete di spazi urbani per una moltitudine di religioni e per un ancor più frastagliato numero di culti personali, che non afferiscono ad alcuna tradizione religiosa codificata e si devono annoverare tra i culti privati frutto di quella parcellizzazione ed individualizzazione del Sacro che la ricerca sociologica oggi registra.

Accanto all’emergere di una società multietnica e multiculturale, si deve poi considerare, specie in relazione alla antica popolazione autoctona, il progredire di una desacralizzazione od agnosticismo di fatto che interviene soprattutto nella chiesa cattolica a corroderne il sentimento di attiva appartenenza.

In primo piano dunque la ricerca propone una analisi critica della città contemporanea che evidenzia nella scala urbana la caduta degli spazi centrali e della loro valenza simbolica, per procedere, per successive specificazioni, all’architettura e ai suoi dettagli.

(…)

Lo spazio sacro è per l’uomo e dall’uomo. Nel soggetto umano il sacro trova la propria origine e la giustificazione della propria necessità. La prima manifestazione di processi “sacrali” è di ordine spaziale, esattamente come, viceversa, l’ordine spaziale è stato, alla sua origine, un processo di acquisizione sacrale. Vi è dunque un carattere originario empirico ed eminentemente spaziale del Sacro, sedimentato sia negli usi linguistici, sia in un vocabolario vasto di segni e simboli apotropaici, che strutturati in lingue e grammatiche si sono codificati in manifestazioni architettoniche, a metafora di percorsi iniziatici che le religioni hanno via via reso canonici nei riti e nei culti.

Tuttavia si dà spazio sacro anche senza religione. Il sacro in qualche modo precede la religione e si manifesta prima di forme cultuali e rituali socialmente più complesse. Il sacro è la via peculiare attraverso la quale la nostra specie si è appropriata dello spazio, spezzandone l’originaria isotropia percettiva con la recinzione di luoghi significanti atti a trasformare il mondo da caos a cosmos. Il sacro è dunque prova e soprattutto mezzo del logos.

Il sacro è dunque la manifestazione empirica, sensoriale, spaziale di un più vasto orizzonte di ricerca ontologica, la forma concreta di quella curiosità metafisica tipica della natura umana.

Il processo sacrale che configura lo spazio, al progredire della storia e delle forme sociali, articola luoghi ed elementi puntuali. Nella necessità di sorreggere, dividere, collegare, l’artefice adotta elementi di valenza simbolica: nasce l’architettura.

In riferimento a forme religiose evolute quali le religioni rivelate, e in particolar modo a quella cristiana, il nodo centrale della ricerca che attiene strettamente all’ambito compositivo, è dunque ancora una particolare declinazione della celebre questione del secondo Concilio di Nicea, ossia del dibattito inesausto sull’iconoclastia: è opportuno dunque, rivestire la vocazione liturgica e assembleare di un luogo con la sacralità fondamentalmente pagana e comunque allogena dell’architettura?

E’ questa la questione che la contemporaneità manifesta sia nel dibattito teologico-liturgico che, empiricamente, nell’architettura degli spazi ecclesiali.

Così come la più densa congerie figurativa, anche la più violenta nudità aniconica si deve considerare manifestazione di un piano simbolico e significante. La nudità estetica non meno del trionfo e della ridondanza dei segni è simbolo di una precisa concezione del divino. Ma quando la nudità estetica si fa nudità tecnologica, come accade nel contemporaneo, l’esibizione della “meccanica” dell’architettura, del suo scheletro e della sua pelle, veicola ancora i valori connessi alla già nota nudità?

In ultima analisi, analizzati separatamente i parametri che influiscono sull’architettura di culto, dalla sedimentazione psichica dei simboli apotropaici, alle moderne tensioni cinetiche assorbite dall’architettura, la domanda alla quale si propone una risposta tendenziale, come l’individuazione di una privilegiata direzione di ricerca estetica e compositiva, è dunque se vi sia una via privilegiata alla composizione architettonica dello spazio sacro per la tradizione cattolica latina, aderente alle istanze tecnologiche ed estetiche della modernità.

(per il testo integrale: ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA DAPT DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Dottorato XX Ciclo Dottorato di Ricerca In Ingegneria Edilizia e Territoriale. LUOGHI E SPAZI DEL SACRO MATRICI URBANE ; ARCHE TIPI ARCHITETTONICI; PROSPETTIVE CONTEMPORANE E PE R LA PROGETTAZIONE DI SPAZI PE R LA CRISTIANITÀ SE TTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE. ICAR/ 14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA. ESAME FINALE ANNO 2008, COORDINATORE DE L DOTTORATO: CHIAR.MO PROF. ING. C. ADOLFO DE LL’ACQUA, TUTOR: CHIAR.MO PROF. GIORGIO PRADERIO, DOTTORANDO: ING. LUIGI BARTOLOMEI)

UNA NUOVA STAGIONE PER L’ARTE? LE ATTESE DELLA LITURGIA

Silvano Maggiani, osm (abstract)

Il crescente e reciproco interesse tra la Chiesa e gli artisti, è particolarmente evidente nell’ultimo decennio del nostro secolo. Molti fatti ne danno testimonianza: l’emergere più esplicito delle tematiche religiose e cristiane in molte opere e manifestazioni artistiche; la crescente attenzione personale degli artisti nei riguardi della Chiesa dei fatti spirituali e cristiani; una pi˘ organica presenza ecclesiale nel campo delle arti che si è espressa nella pubblicazione di documenti ufficiali, nella istituzione di nuovo organismi e nella promozione di nuove iniziative. Condivido questa lettura al positivo. Anzi dal 1997 a oggi, la positività è in crescendo, per quanto riguarda il contesto italiano, ma vi sono segnali incoraggianti anche in altri paesi[2].

Ma è un crescendo che vediamo scandito, dal discorso di Paolo VI nella Cappella Sistina agli artisti (7 maggio 1964)[3]; dal messaggio del concilio Vaticano II agli artisti (8 dicembre 1964)[4], che si poteva basare, con forza, sul capitolo VII della Sacrosanctum concilium (= SC) dedicato all’arte sacra e alla suppellettile; dalla Lettera agli artisti di Giovanni Paolo II (4 aprile 1999)[5]. Tuttavia líassise conciliare del Vaticano II resta la pietra miliare, l’evento che ha permesso di riconsiderare la vita liturgica della Chiesa, compresi i problemi relativi al luogo del celebrare, all’arte per la liturgia.

Nel 1989 durante i lavori del Congresso di Stauros Internazionale, L’architettura sacra oggi, mons. Luciano Gherardi tenne una relazione dal tema: Una riforma incompiuta. Egli rifletteva, a par suo, su uno scritto precedente del 1965 ideato e poi pubblicato per “Chiesa e Quartiere”. Tra líaltro osservava:

´Scaturì dal concilio uníarchitettura di chiese definite da un assetto comunitario confidente e ospitale verso il popolo che vi si raduna, capace di dispensare i beni che vi sono proposti e custoditi e dirivelare la molteplice presenza di Cristo: nella parola, nellíaltare, nel sacerdozio ministeriale e nel sacerdozio regale… Uníarchitettura forte e ben compaginata, con una chiara visione delle parti e dellíinsieme, in un assetto articolato convergente allíaltare… Si aprÏ un capitolo inedito del fare architettonico che era insieme memoria e proiezione verso il futuro'[6].

L’indimenticabile direttore di “Chiesa e Quartiere”, coglie perfettamente uno degli aspetti più significativi e consequenziali all’evento conciliare e allíopera che mi piace definire ´aperta”, della riforma liturgica originariamente inscritta nel dettato conciliare. » possibile aprirsi al futuro per la riforma liturgica, perché ´il risultato più grande Ë il processo messo in atto; non solo, come Ë stato detto, che la riforma ha il pregio di essere stata: la riforma è da completare, è in atto[7]. Da qui nascono le attese intrinseche alla stessa liturgia, che nel nostro caso diventano esigenze di cui gli artisti, architetti, ingegneri, ecc., devono essere edotti.

Bisogna aiutarci a far comprendere in concreto che il ritorno a una tradizione primordiale dell’azione liturgica e alla sua comprensione ´per assicurare maggiormente al popolo cristiano líabbondante tesoro di grazie che la sacra liturgia racchiudeª (SC 21), ha voluto dire cambiamento di una mentalit‡ ecclesiale propria di una Chiesa piramidale di cristianit‡ per una concezione comunionale e tutta intera ministeriale; allíassunzione della Parola che forma e informa tutto líagire ecclesiale, ne Ë derivata una rinnovata, anche se originaria, comprensione del processo rituale sacramentale o liturgico in genere. La ricomprensione dellíEcclesia come soggetto integrale dellíazione liturgica, ha motivato una nuova regolamentazione del tempo e dello spazio (ecologia), una nuova sensibilità e comprensione delle dinamiche comunicazionali (etologia)[8].

Non Ë un problema di stili o di moduli da salvaguardare o di luoghi sacri codificati negli ultimi cinquecento anni e ormai facenti parte dellíimmaginario, tanto da confondere il secondario con líessenziale[9]. In questa nuova stagione, per fortuna, si sta prendendo consapevolezza che non Ë più un problema di storia dellíarte o non solo, quando si tratta della costruzione di nuove chiese o dellíadeguamento delle esistenti[10].

Il presente contributo vorrebbe essere un sereno mostrare a tutti gli operatori coinvolti in una nuova costruzione o in un cantiere di adeguamento, ciò che Ë stato carente nei dialoghi del passato, dove forse si sono date per scontate cose essenziali circa le esigenze o le attese della stessa liturgia. Ma nello stesso tempo tentare di avere per i liturgisti una piattaforma comune sia di natura terminologica che semantica[11]. Non vorrei dimenticare ovviamente la committenza che, a sua volta, vive di immaginari molteplici e, di fatto, detiene un potere operativo che a volte Ë amichevolmente troppo magnanime, altre volte è di un rigore non comprensibile: raramente si trova la cosÏ necessaria umiltà del dialogare.

Pertanto, svilupperò il mio contributo in due momenti progressivi e interdipendenti. Nel primo momento illustrerÚ il significato di liturgia, in quanto culto pubblico della Chiesa, cercando di fondare e motivare le fonti a cui attingere per poterne ricavare delle attese per líarchitettura per líEcclesia che celebra e che prega. In un secondo momento tenterÚ di illustrare, con una progressione nella descrizione dei valori, le attese vere e proprie. Nella conclusione sarÚ preoccupato di delineare indicazioni e orientamenti perchÈ le attese trovino una loro propria concretizzazione operativa.

1. Liturgia, culto pubblico della chiesa

L’uso del termine liturgia sta correndo il rischio di condurlo verso una ´totalit‡ illegittimaª di significati con il pericolo di svuotare di senso la stessa parola. Questo anche in ambito teologico in genere, ecclesiale e a volte nellíambito specifico del conversare tra esperti della cosiddetta materia ´teologia liturgicaª. In ambito pastorale pi˘ di una volta sembra risultare molto chiaro come gli operatori non abbiano idee rigorose e precise. In questo contesto non ci interessa ribadire la declinazione etimologica del termine, nÈ il suo riuso nellíOccidente cristiano, che gli storici della liturgia riconducono al XVI-XVII secolo quando dotti umanisti, come il Cassander (1558) o il Mabillon (1685), ne traducevano il termine greco nella forma latina cosÏ da farlo entrare nelle scuole teologiche e nei decreti ecclesiastici. In questo contesto preme piuttosto chiarire i suoi possibili usi semantici e fare delle opzioni selettive a riguardo.

1.1. L’evento Gesù Cristo

A fondamento e fontale e normativo e obbedienziale di ogni possibile concezione del termine liturgia in ambito cristiano vi è l’evento Gesù Cristo, la realt‡ esperienziale, salvifica, umano-divina, che si Ë consumata storicamente una volta per tutte, come professa il Simbolo niceno-costantinopolitano, ‘sotto Ponzio Pilato’.

Come nel misterioso ´In principioª di Dio (líinizio del senza tempo di Dio, líinizio senza principio che Giovanni l’evangelista ci rivela nel Prologo del quarto evangelo), vi Ë il Verbo (Gv 1,1), Verbo che feconder‡ la storia e il cosmo, cosÏ nella e dalla pienezza del tempo nellí´in principioª della nuova storia della salvezza vi Ë líevento Ges˘ Cristo. I sacri testi e la tradizione, nel suo evolversi, hanno, ora sinteticamente, ora pi˘ diffusamente, illustrato questo evento per noi primordiale e fontale. Paolo nella prima lettera a Timoteo lo confessa quale grande mistero della piet‡: ´Cristo fu manifestato in carne umana e riconosciuto giusto nello Spirito, fu visto dagli angeli e annunziato fra i pagani, fu creduto nel mondo ed elevato nella gloriaª (3,16).

In principio vi è il mistero pasquale, ´la Pasqua mistica, celebrata in figura della Legge, e realizzatasi in Cristo, meraviglia della virt˘ divina, opera della potenza, vera festa, eterno memoriale, impassibilit‡ scaturita dal sepolcro, guarigione scaturita dalla ferita, ristabilimento scaturito dalla caduta, risurrezione scaturita dalla discesa agli inferiª (Omelia ispirata a Ippolito di Roma) cosÏ come la tradizione si esprime enucleando il fondamento fontale della salvezza, il nucleo santo per il dono e il disegno totale, la parte per il tutto. In principio non Ë la mia vita, la nostra, o la vita del mondo, non la mia storia, la nostra o la storia del mondo. Tutto ciÚ Ë assunto e riceve santificazione, trasfigurazione e senso nellí´in principio di Dio (Gv 1,1.3) e nella pienezza del tempo, quando ´Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perchèricevessimo líadozione a figli (Gal 4,4-5). In principio Ë la vita, la vita del Signore Gesù. Da questo scaturisce ogni esperienza cristiana[12].

Usando una terminologia cultuale, la Lettera agli Ebrei descrive, come una liturgia, l’agire storico-salvifico di Cristo: ´Cristo… è venuto come di beni futuri, attraverso una tenda pi˘ grande e perfetta, non costruita da mano díuomo, cioË non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo cosÏ una redenzione eternaª (Eb 9,11-12). Così Cristo Signore nel linguaggio e della rivelazione e della tradizione, Ë considerato quale mediatore e mediazione tra Dio e l’uomo. L’incarnazione e la risurrezione sono le due dimensioni in cui viene celebrato il culto spirituale del Signore Ges˘[13].

1.2. L’agire liturgico

Ogni volta che la comunità cristiana si raduna, già dalle origini, lo fa per obbedire al suo Signore e Maestro e per aprirsi e disporsi a ricevere la salvezza donata. » ciÚ che più propriamente possiamo definire liturgia quale culto pubblico della Chiesa. Alla luce degli approfondimenti operati dal concilio Vaticano II e sintetizzati nella Sacrosanctum concilium, si può dire che la ´liturgia è l’esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo; in essa per mezzo dei segni sensibili, viene significata e, in modo a essa proprio, realizzata la santificazione dellíuomo e viene esercitato dalla Chiesa unita al Cristo suo capo, il culto pubblico integrale (SC 7).

Quindi, la liturgia cristiana Ë ricondotta a un agire, celebrare e pregare. Per correttezza bisognerebbe declinare al verbale e non al sostantivo. In realt‡, Ë preferibile parlare di agire rituale cristiano, agire liturgico, celebrare, termine felice che in questi anni è stato possibile riutilizzare con tutta la sua forza semantica che aveva gi‡ maturato nella patristica e su cui ritorneremo.

Líagire liturgico, sia sacramentale, sia per i sacramentali che per la preghiera oraria, Ë ogni volta uníesperienza assoluta in sÈ in quanto Ë confortata effettivamente dalla presenza agente dello Spirito Santo ed Ë esperienza condizionata da moltissimi limiti umani propri ai celebranti, allíEcclesia. La responsabilit‡ dellíEcclesia qui Ë grande nei confronti del Fondatore, di se stessa e di coloro a cui deve dare ragione della propria speranza.

Non celebrare ´in spirito e verità, come il Maestro ha definito líadorare cristiano, non celebrare cioË nello spirito di Cristo-verit‡, adorazione che comporta fedeltà allíincarnazione e alla risurrezione, e quindi non celebrare con il coinvolgimento di tutto l’uomo/donna, o, per dirla con M. Merleau-Ponty, con un ´corpo vissutoª, tradisce líesperienza del celebrare cristiano. » questo momento di storia della salvezza che in base a come viene interpretato e attuato dall’Ecclesia, e nella lettera e nello Spirito, diventa oggetto di valutazioni e prese di posizioni, che si esprimono a volte con affermazioni sommarie: la liturgia Ë o non Ë cosÏ…; questo testo o azione rituale è o non è più comprensibile…; creando sovente quella confusione cui accennavo nella premessa, tanto da relativizzare ad alcune espressività rituali condizionamenti su ciÚ che Ë liturgia. Purtroppo, una non-comprensione del celebrare cristiano puÚ impedire di far vivere líevento salvifico anche agli altri fedeli. Molti dei giudizi negativi circa la riforma liturgica sono dovuti a un modo negativo di celebrare (per esempio, alla sequenza rituale del silenzio). Anche per quanto riguarda una non-adeguata comprensione della relazione architettura-liturgia molto puÚ dipendere da esperienze sciatte, confuse, stereotipate e rubricizzate dello stesso celebrare[14].

(…)

2.2. Le attese

2.2.1.La “domus Ecclesiae” sia esperienza di chiesa

Si ha l’impressione che il guardare mass-medialmente all’universalità della Chiesa stia relativizzando la dimensione locale dell’essere Chiesa. La lezione di SC, passando per LG e quindi alla concretezza del Messale e del rito della Dedicazione non lascia dubbi: dal particolare fondato e vivente ci si apre all’universalità, alla cattolicità. » la stessa dinamica che dal personale ci si apre al comunitario, Guardini insegna da tempo. LG 13 ci aiuta a comprendere il senso di ciò che ho posto come prima fra le attese. Il numero tratta dellíuniversalit‡ del popolo di Dio, dopo aver parlato dei suoi carismi si legge: ´I membri del popolo di Dio sono chiamati infatti a condividere i beni e anche alle singole Chiese si applicano le parole dellíApostolo: ìDa bravi amministratori della multiforme grazia di Dio, ognuno di voi metta a servizio degli altri il dono che ha ricevutoî (1Pt 4,10)ª. La liturgia della Dedicazione Ë preoccupata che la domus nasca nella Chiesa vivente, sia il frutto del coinvolgimento della medesima ne prenda possesso con cognizione di pi˘ motivazioni possa in essa sempre ritrovarsi. Gi‡ nel rito della Posa della prima pietra o dellíInizio dei lavori per la costruzione di una nuova chiesa la preoccupazione Ë che il rito non solo sia di benedizione ma aiuti ´a far comprendere che líedificio di pietra sar‡ il segno di quella Chiesa viva o edificio di Dio, che i fedeli stessi costituiscono ed esprimono (Premesse, n. 1). Per collaborare a questa sensibilizzazione si danno indicazioni per meglio coinvolgere i fedeli e si aggiunge anche: ´» buona cosa rivolgere ai fedeli líinvito a offrire spontaneamente e volentieri la loro fattiva collaborazione per la costruzione della nuova chiesa (Premesse, n. 4).

Líistanza va recepita nella sua globalit‡ non soltanto cogliendo l’indicazione economica della collaborazione. I fedeli devono essere coinvolti con discernimento e gradualità, nel rispetto degli organismi che devono giungere a sintesi operativa. ´Costruire una chiesa nuova è operazione pastorale articolata, nei suoi attori, ma che deve prendere sul serio il contributo e la presenza di destinatari, farsi carico delle loro attese, corrispondere alle loro istanze condividere la loro crescita di fede. La saggezza pastorale opter‡ per la scelta di metodi e di azioni di coinvolgimento con gradualità e opportunità.

(…)

2.2.3.Il luogo, segno della Chiesa

Ne abbiamo già riferito ponendo questa istanza tra gli aspetti basilari dellíessere Chiesa che celebra e prega. Di fatto, si pone anche come una delle principali attese. Nella Preghiera di benedizione della Dedicatio, nella prima parte dellíActio gratiarum si afferma: ´Questo luogo Ë segno del mistero della Chiesa santificata dal sangue di Cristoª, concetto che ritorna liricamente in altri testi e in sequenze rituali chiari come líunzione, líilluminazione. Per questo ´lo spazio interno di una chiesa ha certamente uníimportanza prioritaria, dal momento che esso trascrive architettonicamente il mistero della chiesa-popolo di Dio, pellegrino sulla terra e immagine della Chiesa nella sua pienezzaª[27]. In questíottica simbolica si attende uníintelligente e sapiente attuazione di quello che viene chiamato programma iconografico[28]. In senso lato ci si puÚ riferire allíarmonica disposizione dei grandi poli iconici quali líaltare, il battistero, líambone, la croce, la sede stessa del celebrante. In senso pi˘ proprio a quel programma che prolunga e descrive il mistero celebrato in relazione alla storia della salvezza e allíassemblea[29].

In SC si accenna al mantenimento dellíuso di esporre le immagini sacre e, si aggiunge, in numero moderato e nellíordine dovuto (SC 125). Il sintagma ordine dovuto apre alla distribuzione armonica di un programma che, al di l‡ delle spese reali, richiede una ripresa di attuazione. Líattesa qui si apre alla necessit‡ di arrivare allíopera con estremo rigore. Il richiamo allíarte entra appieno nel servire allíEcclesia che celebra, che prega, e connota il problema della tipologia, del simbolismo e dellíallegorismo. Il problema Ë posto sia per líinterno che per líarchitettura esterna, che allíEcclesia e al mondo deve rivelare líidentit‡ che racchiude. Nella nostra attualit‡ culturale occorre pertanto una robusta logica comunicativa del simbolismo e una seria ascesi dellíallegorismo. Di chiese-pesce, chiese-uovo, occhio o lacrima… di eucaristia-sole, eucaristia-diamante… non sappiamo che farcene perchÈ sono allegorismi. E davanti a chiese-tenda, chiese-torri… la nostra attualit‡ culturale ha giustificazione a disinteressarsene, poichÈ il segno chiesa-qui-ora effettua realmente il significato Chiesa di-tutti-i-tempi e di-tutti-i-luoghi producendone la significanza efficace da se stessa; la torre, la tenda… sarebbero segni di un segno, reduplicazione oziosa che da se stessa Ë segno della Chiesa. NÈ sfugga che tanto pi˘ la simbolizzazione Ëautentica quanto meglio organica originando i simboli a catena, ìla catena dei simboliîª[30].

2.2.4.Dallo spazio a luoghi articolati

Nella tradizione cristiana, la celebrazione eucaristica Ë stata sempre centrale. Tuttavia nella temperie dei secoli la partecipazione al sacramento del sacrificio del Signore Ges˘ non Ë stato sempre intenso. SC opera, con riuscita nella prassi pastorale, la somma valorizzazione dellíeucaristia, culmine e fonte della vita della Chiesa. » accaduto che, nellíimmaginario di molti, líeucaristia fosse il tutto e le altre esperienze sacramentali o oranti non sarebbero da considerare. Ne Ë nata uníarchitettura che Ë stata concepita per la sola partecipazione eucaristica. Tutto líarco celebrativo cristiano, sintetizzato nellíessenziale della Dedicatio, ricorda, ritualmente parlando, che tu vivi in quella domus, perchè vi Ë stato allíorigine un battesimo, di cui il fonte battesimale ne Ë il simbolo; cosÏ mentre si possiede progressivamente, con itinerari ritualizzati, la domus, si evidenziano altre esperienze celebrative che esigono luoghi adatti predisposti o da predisporre. Si pensi, ad esempio, alla celebrazione dei riti della penitenza, matrimonio o esequie cristiane. Non si dimentichi che la liturgia ricorda un prima e un poi.

Per il prima la relazione della Chiesa vivente, tramite le pietre della domus con il quartiere si attua tramite il sagrato, la soglia con la porta principale. Líospitalit‡ dellíaula inizia con uníospitalit‡ nella liminarit‡ degli elementi sogliari, con la valorizzazione della porta.

Per il dopo, la cappella del SS.mo Sacramento, in cui alla fine del rito della Dedicazione si ripone il pane santo nella riserva eucaristica, Ë il luogo richiesto da questi ultimi otto o nove secoli per conservare il viatico e per prolungare nellíadorazione personale e nella lode il dono ricevuto. La liturgia chiede percorsi che si articolano con luoghi in unit‡ e interconnessi tra loro, e chiede un uso sapiente dellíarredo mobile perchÈ la persona e la comunità possano possedere lo spazio per situarsi e abitarlo.

2.2.5.Presenze simboliche eminenti

L’immaginario simbolico-religioso ereditato dalla prassi celebrativa, dalla storia e dallíarte degli ultimi cinque secoli circa, Ë sollecitato a una profonda opera di revisione: generalizzarci con la necessit‡ di cambiare mentalit‡ da tutto arredo alla distinzione di cosa Ë/cosa non Ë arredo, alla maturazione di una concezione di aree o luoghi in cui sono eminenti alcune presenze simboliche che ormai inequivocabilmente líagire liturgico attende[31].

In ordine di cammino iniziatico cristiano e del rito della Dedicazione, nonchÈ degli altri riti, enuclearci il luogo e il simbolo del battistero, il luogo della Parola con il simbolo del monumentum resurrectionis: líambone[32], il luogo del presbiterio in osmosi con líaula e con il simbolo dell’altare. La lezione guardiniana a riguardo è penetrante perchè líha attinta dallo spirito della liturgia. Egli afferma: ´Lo spazio naturale ha le sue direzioni che lo indicano spazio in ordine, non caos: ordine per cui la nostra vita può crescere e muoversi in pienezza di senso, possiamo edificare citt‡, dar loro forma, abitarle. Lo spazio soprannaturale, spazio della santit‡, ha anchíesso il suo ordine: líordine che si radica nel mistero divinoª[33].

In relazione a questi luoghi simbolici nella cattedrale vi sar‡ il luogo della cattedra del vescovo[34]. Non trono, ma cattedra cosÏ da intessere relazionalità comunionale tra popolo e pastore. Nelle altre chiese, líattenzione alla sede del celebrante deve essere posta l‡ dove risulti chiaro il potersi relazionare di colui che presiede ai poli celebrativi.<br><br>

2.2.6.Per non concludere

Queste attese fondamentali della liturgia rinviano continuamente a tre realt‡ costitutive dello spazio liturgico, dove líattesa diventa urgenza, in pi˘ di una situazione: la luce, líacustica, líarredo[35].<br>

Credo di non esagerare dicendo che líattenzione a queste attese si svela urgente. In realt‡, si fa fatica a parlare di tutto questo inizialmente con gli artisti, anche se abbiamo esempi illustri di artisti che hanno curato questi aspetti. Si sente cosÏ sempre pi˘ che il ´cantiereª Ë aperto, ma richiede vigilanza e competenza. Direi una nuova saggezza aperta e oculata.<br><br>

3. Conclusione

Al convegno della ´Pro Civitate Christianaª nel 1965 su Architettura e liturgia, uno dei principali operai nel passaggio dal pre-concilio al post-Vaticano II fece notare:´Mi sia concesso di ripetere in questa sede quanto ebbi a dire dieci anni orsono al Congresso nazionale díarchitettura sacra di Bologna. La chiesa di pietra che, anche nel nome, mutua dalla realt‡ che la ispira e a cui serve, Ë la casa della familia Dei, del Cristo totale capo e membra… Ma a Bologna, nel 1955, pur tra líentusiasmo i consensi di un valoroso gruppo di artisti e liturgisti, il movimento per il rinnovamento dellíarchitettura sacra non era che in fase aurorale. Qui in Assisi la luce Ë piena. La tematica dottrinale del concilio Vaticano II e le direttive che ne sono scaturite hanno approfondito in maniera decisiva il dibattito in corso, precisando taluni aspetti, sfrondandone altri, mettendo in sordina annose e ormai sterili polemiche ñ come la questione degli stili ñ a favore di una riscoperta dei valori autentici e sostanziali… La luce che proviene dal dettato conciliare, cosÏ semplice nelle enunciazioni, ma cosÏ decisivo nelle sue implicazioni operative, contribuir‡ a far perdere lungo la via le scorie dellíeffimero e del caduco per ritrovare nei caratteri autentici e primari del tema sacro le pi˘ profonde virtualit‡ artistiche, per esprimersi con un timbro nuovo e attualissimo sÏ, ma tale da succedere in armoniosa sequenza di continuit‡ ai secoli pi˘ grandi del passatoª[36].

Possiamo trovare una reale continuità tra la fase pre-conciliare e conciliare e questa post-conciliare. » il tempo, nuova stagione, dove i nodi vengono al pettine e si ricerca l’essenzialità circa l’arte per la liturgia. Anche se la luminosità‡ che si Ë fatta in questi anni si scontra con ottusità‡ e presunzione dovute a incompetenza. La domus Ecclesiae non può non essere frutto che di competenza seriamente maturata sia per la committenza sia per gli artisti e per i liturgisti.

Una competenza che per alcuni dovrà iniziare nei corsi filosofici e teologici (cf. SC 129); per altri si dovranno creare cattedre universitarie dove non si abbia paura di confrontarsi con le attese della liturgia, per altri ancora sarà necessario esigere corsi istituzionali o complementari per l’arte, per la liturgia; soprattutto ai responsabili dei beni culturali, operatori nella sovrintendenza. Non Ë pi˘ ammissibile che un responsabile di sovrintendenza non conosca seriamente le attese proprie della liturgia assieme a tutto il bagaglio suo proprio. Nel sussidio Spirito Creatore si parla di scelte strategiche (nn. 13-17). Tutti sono coinvolti, ciascuno per la propria competenza. Questo nuovo coinvolgimento, se attuato, sarà vincente, come lo Ë stato nel passato.

IL PAPA FRANCESCO agli artisti – 2024 Biennale Venezia

INCONTRO CON GLI ARTISTI

Chiesa della Maddalena (Isola della Giudecca) , 28 aprile 2024

Signor Cardinale, Eccellenze,

Signor Ministro,

Signor Presidente,

Illustri Curatori,

Care Artiste e cari Artisti!

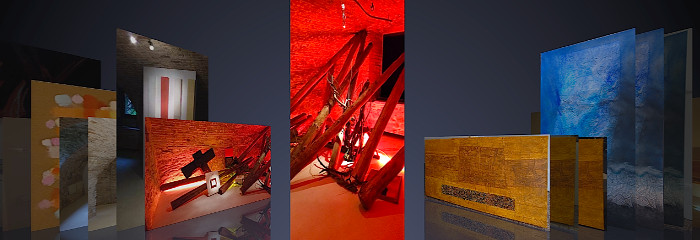

Ho molto desiderato venire alla Biennale d’Arte di Venezia per contraccambiare una visita, com’è buona abitudine tra amici. Nel giugno scorso, infatti, ho avuto la gioia di accogliere un folto gruppo di artisti nella Cappella Sistina. Ora sono io a venire “a casa vostra” per incontrarvi personalmente, per sentirmi ancora più vicino a voi e, in questo modo, ringraziarvi di quello che siete e che fate. E nello stesso tempo da qui vorrei mandare a tutti questo messaggio: il mondo ha bisogno di artisti. Lo dimostra la moltitudine di persone di ogni età che frequentano luoghi ed eventi d’arte; mi piace ricordare tra questi le Vatican Chapels, primo Padiglione della Santa Sede realizzato sei anni fa sull’Isola di San Giorgio, in collaborazione con la Fondazione Cini, nell’ambito della Biennale di Architettura.

Vi confesso che accanto a voi non mi sento un estraneo: mi sento a casa. E penso che in realtà questo valga per ogni essere umano, perché, a tutti gli effetti, l’arte riveste lo statuto di “città rifugio”, un’entità che disobbedisce al regime di violenza e discriminazione per creare forme di appartenenza umana capaci di riconoscere, includere, proteggere, abbracciare tutti. Tutti, a cominciare dagli ultimi.

Le città rifugio sono un’istituzione biblica, menzionata già nel codice deuteronomico (cfr Dt 4,41), destinata a prevenire lo spargimento di sangue innocente e a moderare il cieco desiderio di vendetta, per garantire la tutela dei diritti umani e cercare forme di riconciliazione. Sarebbe importante se le varie pratiche artistiche potessero costituirsi ovunque come una sorta di rete di città rifugio, collaborando per liberare il mondo da antinomie insensate e ormai svuotate, ma che cercano di prendere il sopravvento nel razzismo, nella xenofobia, nella disuguaglianza, nello squilibrio ecologico e dell’aporofobia, questo terribile neologismo che significa “fobia dei poveri”. Dietro a queste antinomie c’è sempre il rifiuto dell’altro. C’è l’egoismo che ci fa funzionare come isole solitarie invece che come arcipelaghi collaborativi. Vi imploro, amici artisti, immaginate città che ancora non esistono sulla carta geografica: città in cui nessun essere umano è considerato un estraneo. È per questo che quando diciamo “stranieri ovunque”, stiamo proponendo “fratelli ovunque”. (…)